Octobre 2022

Revisiter la question de la distribution spatiale de la perception des saveurs en bouche : tel est l’objectif du chercheur Charles Spence, spécialiste de l’étude des perceptions sensorielles transmodales [1], dans une revue narrative et historique des nombreuses études sur le sujet.

Pas de zonage sensoriel des récepteurs gustatifs…

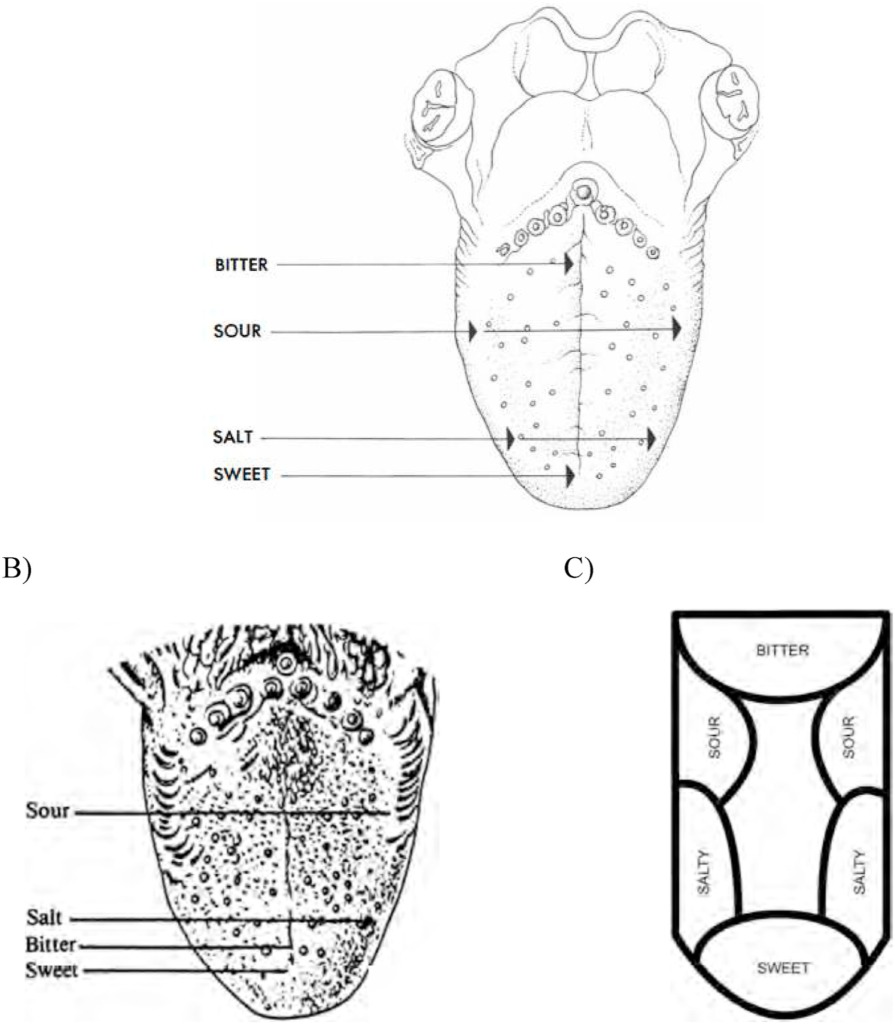

Vous l’avez sans doute déjà croisée dans un livre : la carte linguale des saveurs (Figure 1) associe à chaque partie de la langue une spécialisation gustative pour la perception des saveurs primaires (sucré, salé, acide, amer). Si l’idée a l’avantage de simplifier un mécanisme physiologique hautement complexe (expliquant son succès dans les cours de biologie), elle aurait pourtant été largement discréditée par plusieurs études depuis les années 1960.

Les recherches en neurosciences récentes permettent de tirer un trait définitif sur une distribution strictement localisée des différents récepteurs gustatifs responsables de la perception des saveurs (ex : récepteurs de la saveur sucrée situés sur le devant de la langue, etc.). Les différents types de récepteurs seraient ainsi répartis sur l’ensemble de la langue, selon une distribution certes spécifique à chacun, mais ne révélant pas de spécialisation régionale.

Cependant pour Charles Spence, les choses ne sont toutefois pas aussi simples et tout dépend de ce que l’on met derrière ce concept de carte linguale des saveurs.

Bien qu’aujourd’hui remises en cause, plusieurs cartes linguales attribuant à chaque zone de la langue la perception d’une saveur spécifique ont été proposées. Les scientifiques savent aujourd’hui que les différents récepteurs du goût (sucré, salé, amer, acide…) sont répartis sur l’ensemble de la langue. Toutefois, la sensibilité aux saveurs n’est pas homogène sur la langue, de nombreux facteurs intervenant dans ce processus de perception (stimuli tactiles, salivation…).

Bien qu’aujourd’hui remises en cause, plusieurs cartes linguales attribuant à chaque zone de la langue la perception d’une saveur spécifique ont été proposées. Les scientifiques savent aujourd’hui que les différents récepteurs du goût (sucré, salé, amer, acide…) sont répartis sur l’ensemble de la langue. Toutefois, la sensibilité aux saveurs n’est pas homogène sur la langue, de nombreux facteurs intervenant dans ce processus de perception (stimuli tactiles, salivation…).

… mais des différences de sensibilité selon les régions de la langue

En revanche, la « psychophysique » (désignant ici les recherches ayant étudié les perceptions des sujets en réponse aux stimuli sensoriels déposés sur différentes régions de la langue) révèle bel et bien des différences de sensibilité aux saveurs selon les différentes parties de la langue, mais aussi selon les différentes parties du palais (mou) et du pharynx, des bourgeons gustatifs étant également présents dans ces deux derniers sites. Les seuils de détection et les intensités des saveurs varient ainsi selon la zone où elles sont appliquées, selon des gradients antéro-postérieurs ou médio-latéraux. Si l’existence de telles différences ne semblent plus faire de doute, en revanche, deux questions se posent : celle de la cohérence des données (les zonages obtenus diffèrent entre les études) et celle de l’amplitude des différences spatiales observées (sont-elles suffisamment importantes pour être prises en compte ?).

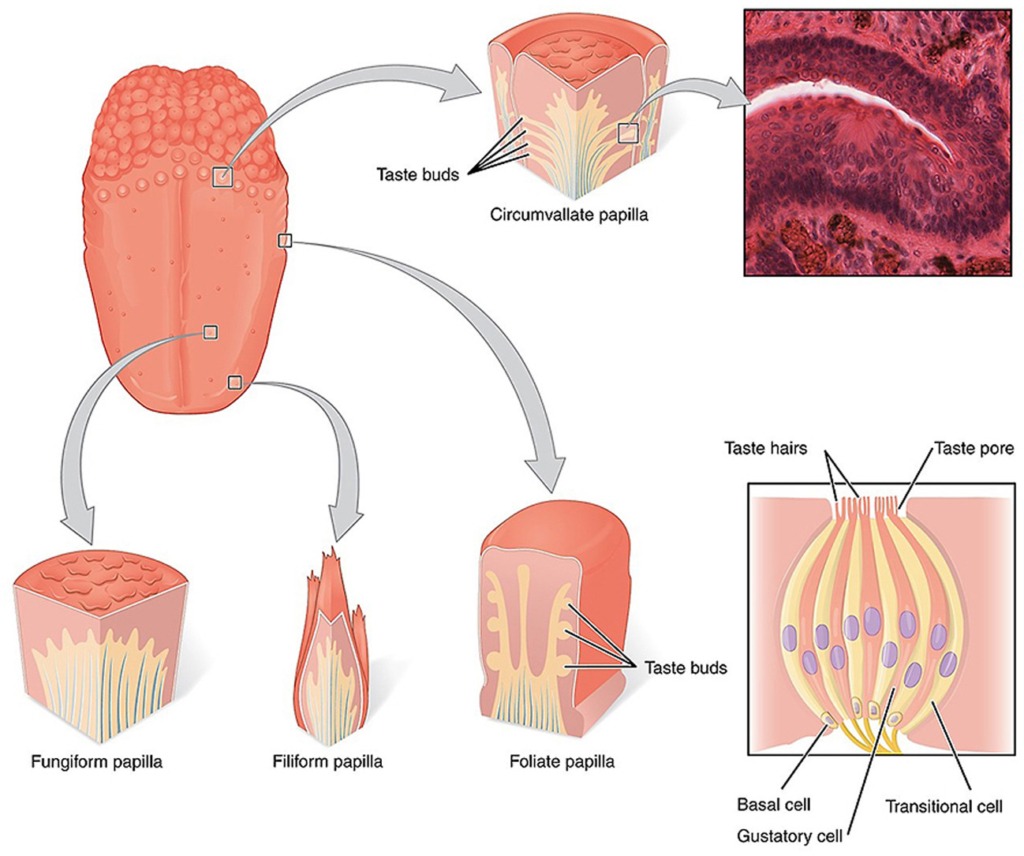

Visibles à l’œil nu sur la langue, les papilles hébergent les bourgeons gustatifs, constitués de cellules capables de détecter les saveurs. La conformation des papilles dépend de leur place sur la langue.

Visibles à l’œil nu sur la langue, les papilles hébergent les bourgeons gustatifs, constitués de cellules capables de détecter les saveurs. La conformation des papilles dépend de leur place sur la langue.

Des interactions multi-sensorielles en cause ?

Quoi qu’il en soit, l’origine de telles différences reste incertaine. L’hypothèse d’un gradient antéro-postérieur dans l’acceptation et le rejet des aliments est évoquée : les bourgeons gustatifs situés sur les parties les plus externes seraient impliqués dans la sélection et l’appréciation des saveurs, tandis que ceux les plus proches du canal alimentaire seraient plus impliqués dans les réflexes d’ingestion et de protection. Cette dichotomie de fonction pourrait refléter les schémas d’innervation spécifiques des différents groupes de récepteurs gustatifs (chacun étant relié à un nerf crânien spécifique).

Autre hypothèse : les différences spatiales de sensibilités aux saveurs pourraient résulter de ce que Charles Spence nomme « ventriloquisme tactile » (!) : selon ce phénomène, « l’origine spatiale apparente de la saveur perçue serait mal localisée, à l'endroit où se trouve toute stimulation tactile simultanée sur la langue ». Par exemple, certaines sensations trigéminales comme l’astringence sont perçues dans des parties spécifiques de la bouche (au milieu de la partie postérieure de la langue pour l’astringence). Or ces sensations tactiles sont souvent associées à des saveurs spécifiques (comme l’amertume pour l’astringence), ce qui peut conduire à situer la perception de ces saveurs au même endroit.

Enfin, les mouvements de la langue et de la bouche pendant la mastication, ainsi que les différences de flux de salive imprégnant les différentes parties de la bouche et de la langue pourraient aussi moduler la sensibilité gustative.

Des études en conditions réelles nécessaires

Ainsi, bien que le concept de carte linguale des saveurs ne s’applique pas aux récepteurs gustatifs, de nombreuses études de psychophysique ont bien suggéré une existence de différences de sensibilités aux saveurs selon les régions de la langue et de la bouche. Ces recherches pourraient faire l’objet d’un intérêt grandissant de la part de la communauté scientifique et agro-alimentaire, avec en ligne de mire le développement de produits qui maximiseraient l’expérience sensorielle tout en présentant un meilleur profil nutritionnel (teneurs réduites en sucres, graisses, sel).

Toutefois, il sera impératif pour cela de conduire des études en conditions réelles de consommation, car les études réalisées jusqu’ici ont eu recours à des stimulations locales, isolées et passives plutôt qu’à des stimulations actives de toute la bouche par une gamme de stimuli chimio-sensoriels différents, comme c'est normalement le cas lors de la perception gustative.

[1] Traduction des informations reçues par un canal sensoriel donné (ex : toucher, goût…) dans une autre modalité sensorielle.

Liens d’intérêts et financements : RAS.