Février 2023

Et si la néophobie alimentaire, contrairement à ce que son nom laisse entendre, reflétait un rapport spécifique à la nourriture en général, et pas seulement vis-à-vis des nouveaux aliments ? C’est ce que suggèrent les résultats d’une étude entreprise auprès de 43 adultes néerlandais (dont 19 femmes).

Des réponses cérébrales, comportementales et émotionnelles liées à l’alimentation

Le degré de néophobie alimentaire était déterminé par un questionnaire validé. Au cours d’une session de 90 minutes au laboratoire, trois types de réactions (implicites ou explicites) étaient mesurées chez les participants en réponse à différents stimuli alimentaires :

- Des enregistrements de l’activité cérébrale obtenus par encéphalogramme selon deux méthodes (LPP et ISC-EEG) fournissaient des mesures implicites de l’attention portée par les participants aux images ou vidéos d’aliments familiers ou non familiers qui leur étaient présentées.

- La taille des gorgées avalées de différentes soupes, là-encore plus ou moins familières pour les participants (soupe à la tomate, soupe miso, soupe sumashi…), constituait une mesure comportementale implicite.

- L’attribution de smileys suite à l’exposition aux images d’aliments ou à la consommation des soupes rendait compte de la réponse émotionnelle explicite des participants et permettait d’évaluer d’une part, le degré d’appréciation de l’aliment présenté, d’autre part, le degré de stimulation qu’il générait.

Une méfiance alimentaire généralisée chez les sujets néophobes ?

Comme attendu des chercheurs, au plan émotionnel, les sujets plus néophobes jugeaient généralement les aliments peu familiers comme moins plaisants et moins stimulants que les sujets plus néophiles ; ce qui n’était pas le cas pour les aliments familiers.

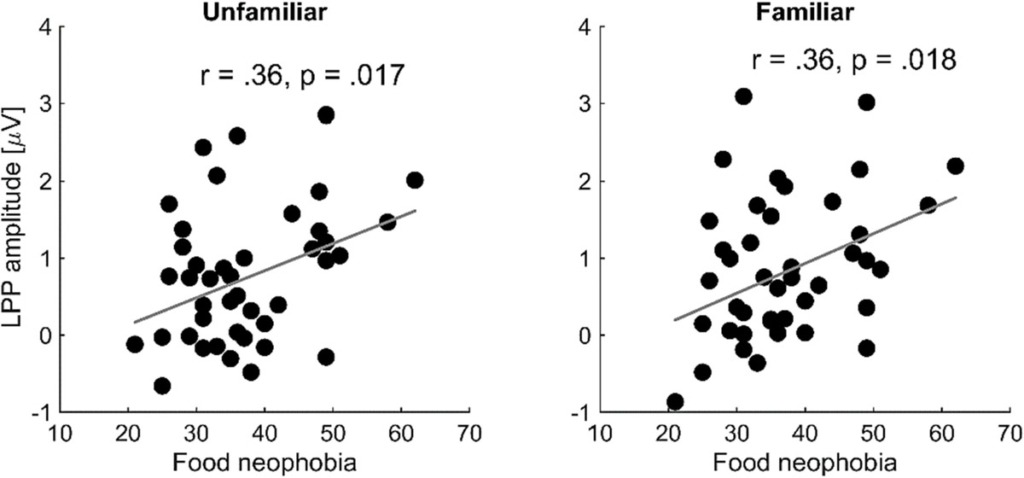

Si les auteurs s’attendaient à des résultats similaires en termes de réponses cérébrales et comportementales, les résultats n’ont pas tout à fait confirmé leurs hypothèses. Ainsi, en termes d’activité cérébrale, l’attention portée aux images et vidéos d’aliments était effectivement plus élevée chez les individus les plus néophobes (score supérieur à la médiane) par rapport à l’autre moitié des participants (Figure). Mais cela se vérifiait aussi bien pour les aliments familiers que non familiers, suggérant une attention accrue pour les stimuli alimentaires en général chez les personnes néophobes, et pas seulement pour les aliments inconnus. Ce rapport spécifique à l’alimentation en cas de néophobie s’esquissait aussi sur le plan comportemental : les sujets les plus néophobes avaient tendance à prendre des gorgées plus petites de soupe, à la fois pour les soupes familières et les soupes non familières (même si l’association était plus constante pour les soupes non familières).

Pour les chercheurs, ces résultats pointent les différences profondes entre les néophobes et les néophiles alimentaires, qui ne portent pas uniquement sur le degré d’appréciation des nouveaux aliments (réponse émotionnelle explicite). Des différences apparaissent également sur les plans comportemental et cérébral. En outre, la néophobie alimentaire pourrait rendre compte d’une appréhension globale vis-à-vis de l’alimentation, et pas seulement vis-à-à-vis des nouveaux aliments.

Figure : Activité cérébrale selon le degré de néophobie des sujets, en réponse à la présentation d’images d’aliments non familiers (à gauche) ou familiers (à droite).

Plus la néophobie alimentaire augmente, plus l’attention portée aux aliments (LPP amplitude) augmente. Mais contrairement à l’hypothèse des chercheurs, cela se vérifie à la fois pour les aliments familiers et non familiers, suggérant un rapport spécifique à l’alimentation en général chez les individus néophobes.

Plus la néophobie alimentaire augmente, plus l’attention portée aux aliments (LPP amplitude) augmente. Mais contrairement à l’hypothèse des chercheurs, cela se vérifie à la fois pour les aliments familiers et non familiers, suggérant un rapport spécifique à l’alimentation en général chez les individus néophobes.

Financement : Etude financée par Kikkoman Europe R&D Laboratory B.V.