Décembre 2024

La presse s’en est largement fait l’écho : selon une étude britannique, les enfants peu exposés au sucre pendant leurs 1 000 premiers jours (soit depuis le début de la grossesse jusqu’aux 2 ans de l’enfant, environ) seraient moins à risque de développer un diabète de type 2 (DT2) ou une hypertension plus tard dans leur vie. Mais comment cette étude a-t-elle été réalisée ? Que disent précisément les résultats ? Quelles en sont les limites ? Analyse.

Une expérience historique de rationnement

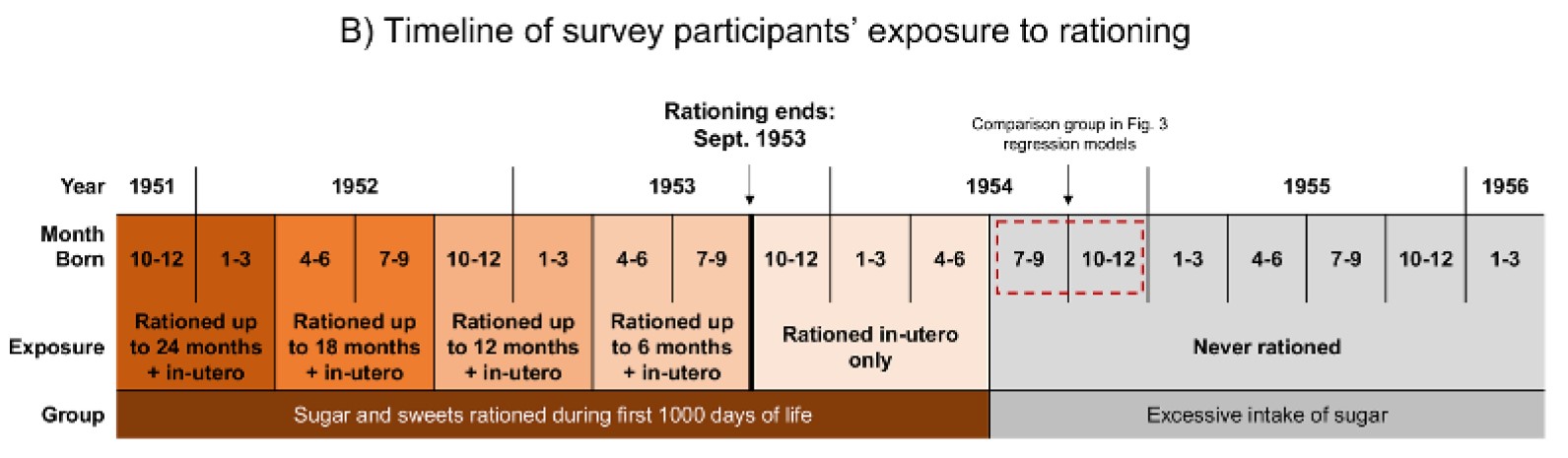

Cette étude repose sur les données de 60 183 adultes âgés de 51 à 66 ans au moment de l'enquête (cohorte britannique UK Biobank) qui ont donc été conçus entre octobre 1951 et mars 1956. Une plage choisie pour inclure la date de la fin du rationnement en sucre au Royaume-Uni, à savoir septembre 1953, ce qui permet à l’étude de comparer la survenue du DT2 et de l’hypertension de ces adultes selon leur supposée exposition au sucre durant les 1 000 jours de vie (incluant la grossesse) :

- les adultes conçus dans les 1 000 jours précédant septembre 1953 (c’est-à-dire nés entre octobre 1951 et juin 1954, n = 38 155) ont été considérés comme « rationnés » au cours de leurs 1 000 premiers jours, sur des périodes plus ou moins longues (par ex : durant 1 000 jours pour ceux nés en octobre 1951, et seulement in utero pour ceux nés fin 1953)

- et ceux conçus après la levée du rationnement (nés entre juillet 1954 et mars 1956, n = 22 028) comme « non rationnés ».

Sur l’ensemble de la cohorte, 3 936 adultes ont été diagnostiqués, comme souffrant d’un DT2 et 19 644 d’hypertension au moment de l’étude. Si le risque d’apparition de la maladie augmente avec l'âge quels que soient les participants, il semble croitre moins rapidement chez les rationnés. La cinquantaine représente un âge charnière (début de la divergence des courbes de risque entre les deux groupes) et la soixantaine, l’âge où les différences étaient les plus marquées : 92,2 % (vs 89,1%) et 65,4 % (vs 61,4 %) des adultes exposés au rationnement (vs ceux non exposés) n’étaient ni diabétiques, ni hypertendus à 60 ans.

Les bénéfices d’une vie démarrée sous le rationnement

Finalement, les auteurs tirent trois conclusions :

- l'exposition au rationnement du sucre au début de la vie entraînerait une réduction du risque de DT2 d'environ 35 % et du risque d'hypertension de 20 % au cours de l’avancée en âge;

-

l'exposition au rationnement du sucre retarderait l'apparition de ces maladies, d'environ 4 ans pour le DT2 et de 2 ans pour l’hypertension ;

-

le rationnement du sucre in utero serait protecteur (représentant environ un tiers de la réduction globale du risque de DT2 et d'hypertension et environ un quart du retard dans l'apparition de la maladie), mais la plus grande partie de la réduction du risque se produirait lorsque le rationnement dure au-delà de l'âge de six mois (c’est-à-dire vers l’âge de la diversification alimentaire), en particulier pour le DT2.

Les limites d’une expérience historique

Bien entendu, il n’a pas été demandé aux cinquantenaires de l’étude UK Biobank de se souvenir de leur consommation quotidienne de sucre pendant leur prime enfance voire in utero. Les auteurs ont à la place utilisé les données du rationnement du sucre en poudre (saccharose). Avant septembre 1953, chaque individu, y compris les femmes enceintes et les enfants de plus de cinq ans, recevait une ration d'environ 225 g de sucre par semaine (soit 32 g/j) et 340 g de produits sucrés par mois (soit 11g/j supplémentaires). Les enfants de moins de deux ans n’avaient pas de ration spécifique, leur alimentation reposant sur l'allaitement, les laits infantiles et des aliments adaptés comme les céréales, légumes et fruits. En septembre 1953, la fin du rationnement s’est traduite par un doublement des consommations moyennes accessibles de sucre de table (selon les données nationales de consommation [1]).

Les auteurs ont donc supposé :-

que le rationnement avait réduit les apports en sucre à des niveaux qu’ils jugent comparables aux recommandations actuelles, qui s’établissent selon eux à < 40 g pour les adultes ou < 15 g pour les enfants, et pas de sucre pour les enfants de moins de 2 ans [2].

- et que la levée du rationnement avait créé une situation de consommation comparable à celle des années 2000.

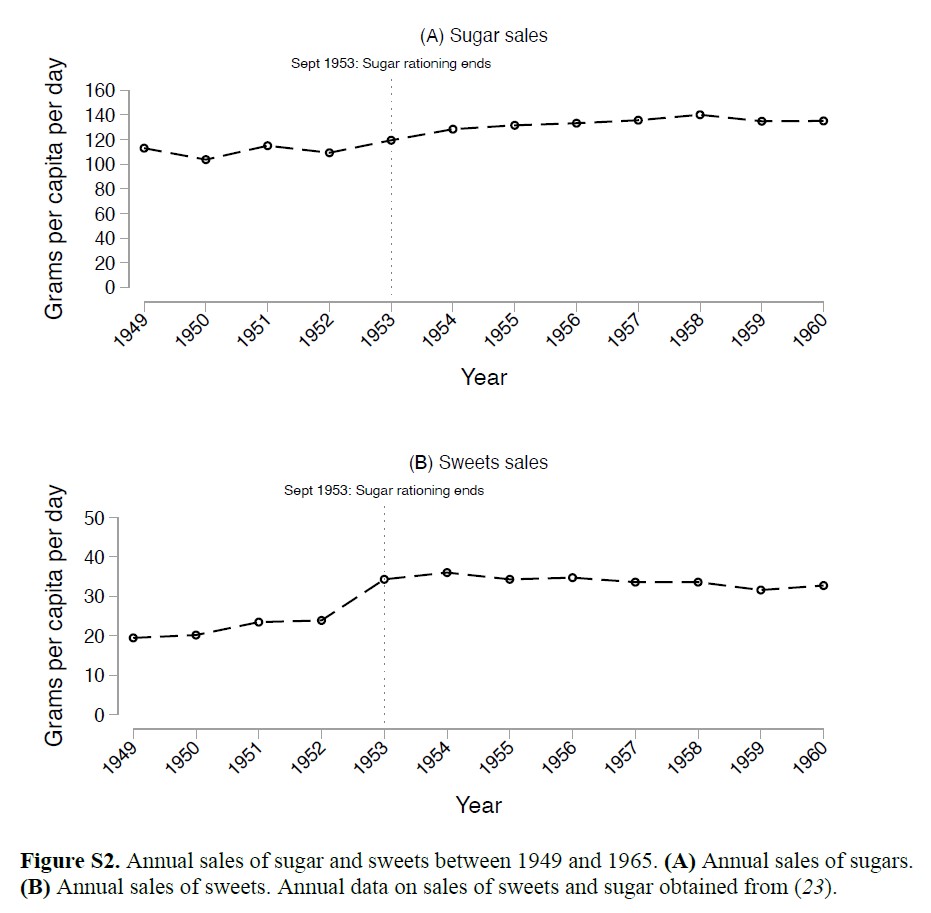

Pour autant, au regard des courbes publiées en annexe de la publication (supplementary materials), les ventes de sucre sont loin d’avoir doublé à la fin du rationnement, ni même d’avoir « nettement » augmenté comme l’écrivent les auteurs.

En outre, les tickets de rationnement reflètent-ils fidèlement la réalité des consommations ? Il semble évident que les rations familiales étaient partagées autour du repas pris en commun. Il est également possible que les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes, jugées plus fragiles et avec des besoins accrus, faisaient l’objet d’une attention particulière (et donc bénéficiaient davantage de la ration de la famille). Par ailleurs, le rationnement a-t-il été le même dans toutes les familles anglaises, y compris les plus aisées qui avaient accès aux restaurants de luxe (non rationnés [3]) ou au marché noir et qui sont sur-représentées dans la cohorte UK Biobank ? Quelles conséquences de l'évacuation massive des enfants vers des zones rurales plus riches en produits fermiers ? Quel impact des autres produits rationnés mais au choix, comme les mensuels 500 g de confiture (soit 250 g de sucre en sus par mois si cette option est choisie), de marmelade (idem) ou de viande hachée (pas de sucre) [4] ?

Autant de questions qui montrent que, quel que soit l’intérêt de ces résultats, ils restent à considérer avec prudence du fait de la construction même de l’étude.

De nombreux biais

Par ailleurs, de nombreux biais et limites existent, dont certains reconnus par les auteurs :

- on ne peut exclure le risque de biais non corrigés liés aux différences entre les populations conçues pendant et après le rationnement. Pour réduire autant que faire se peut ces différences, les auteurs se sont concentrés sur une courte période (1951-1956). Néanmoins, même si les auteurs ne le mentionnent pas, il convient de rappeler que certains comportements ont très vite évolué à la sortie de la guerre, et notamment les taux d’allaitement [5] et l’âge de la diversification [6].

- le sucre n’a pas été le seul facteur de l’environnement alimentaire à rapidement changer pendant l’enfance des personnes étudiées : le rationnement du beurre a été par exemple levé en mai 1954, permettant aux ménages d’abandonner la margarine au moment même où les enfants conçus en septembre 1953 allaient naître, où ceux conçus quelques mois avant allaient commencer la diversification alimentaire, et où ceux conçus après cette date étaient toujours in utero. Si la consommation totale de graisses n’a pas beaucoup varié comme le font remarquer les auteurs, le switch a profondément impacté la qualité des acides gras ingérés par les enfants, à un âge où leurs apports en lipides sont cruciaux (ce que les auteurs ne mentionnent pas) ;

- après la fin du rationnement du sucre, l'apport calorique total a augmenté de 150 kcal/j, du fait essentiellement de la fin du rationnement du sucre, passant de 2 450-2 500 kcal/j à 2 600-2 650 kcal/j. Aussi, les résultats observés sont-ils liés au sucre ou à la hausse de la ration calorique quotidienne ?

- la cohorte UK Biobank n’est pas représentative de la société anglaise : elle concentre des individus plus riches et en meilleure santé, qui ont pu naître de familles plus aisées et bénéficier de diagnostics plus précoces en raison d'un meilleur accès aux soins de santé.

- on ne dispose pas des données de mortalité avant l’étude (les sujets n’ont été inclus qu’à l’âge adulte, on ne connaît pas la proportion de sujets nés entre 1951 et 1956 qui seraient morts avant le début de l’étude ; même si les taux de mortalité sont vraisemblablement faibles et comparables entre les sujets rationnés et non rationnés).

- enfin, il s’agit bien entendu d’une étude d’observation, avec toutes les limites habituelles qu’elles comportent ; d’autant qu’ici est posée l’hypothèse que l’année de naissance reflète les apports en sucre.

Malgré ces limites, et avec toute la prudence nécessaire pour transposer en 2024 des résultats obtenus sur une population au sortir de la Seconde guerre mondiale, les auteurs concluent qu’une moindre exposition au sucre in utero et au début de la vie peut protéger contre le DT2 et l'hypertension. Au-delà de ces résultats, il existe actuellement un consensus quant au rôle de la fenêtre des 1 000 premiers jours comme déterminant de la santé à long terme, et à l’importance d’une bonne alimentation dès le plus jeune âge – consensus relayé par les recommandations actuelles et les nombreux programmes déployés pour guider les parents vers des choix les plus favorables à la santé future de leur enfant.

[1] Le National Food Survey (NFS), qui a pris fin en 2000, était une enquête sur la consommation et les dépenses alimentaires des ménages. Créée en 1940 par le ministère de l'alimentation de l'époque pour contrôler l'adéquation du régime alimentaire des ménages urbains de la classe ouvrière en temps de guerre, elle a été étendue en 1950 pour devenir représentative des ménages de toute la Grande-Bretagne.

[2] Rappelons néanmoins que l’OMS recommande des apports en sucres libres inférieurs à 10 % de apports caloriques, soit < 49 g pour une femme non-enceinte (1 960 kcal/j), < 50 à 62 g/j pour une femme enceinte puis allaitante (besoins accrus au fil des trimestres), et < 36 g pour un enfant de 4-6 ans (1 400 kcal/j).

[3] Sources for the History of London 1939-45

[4] Le Rationnement en Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre Mondiale

[5] A défaut de chiffres britanniques, on dispose de données dans d’autres pays : selon Rollet C. (2006), parmi les assurées sociales françaises, la proportion des mères allaitant leur enfant a brutalement diminué à partir des années 1950 (67 % d'allaitement en 1949, 56 % en 1950, 51 % en 1951) ; une même baisse drastique était observée aux USA dès 1946 (Fomon, 2001)

[6] A défaut de chiffres britanniques, on dispose de données dans d’autres pays : selon Rollet C. (2006), parmi les assurées sociales françaises, la proportion des mères allaitant leur enfant a brutalement diminué à partir des années 1950 (67 % d'allaitement en 1949, 56 % en 1950, 51 % en 1951) ; une même baisse drastique était observée aux USA dès 1946 (Fomon, 2001)