Décembre 2017

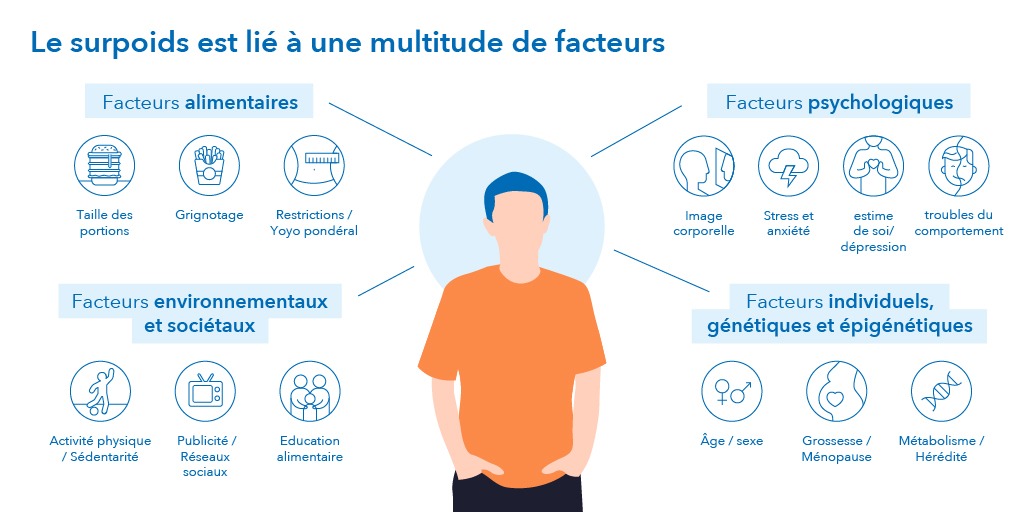

• L'obésité est une maladie multifactorielle dont les facteurs individuels et sociétaux agissent en synergie.

• En dehors d’apports énergétiques en excès, il n’y a pas d’effet spécifique des sucres sur le gain de poids corporel par rapport aux autres sources d’énergie.

• Une surconsommation de sucres, et notamment de boissons sucrées, peut contribuer à l’excès de calories, entrainant une prise de poids.

1. L'OBÉSITÉ, UNE MALADIE MULTIFACTORIELLE

L'obésité est une maladie complexe, évolutive et liée à de nombreux facteurs qui modulent l’équilibre entre les apports caloriques et les dépenses énergétiques.

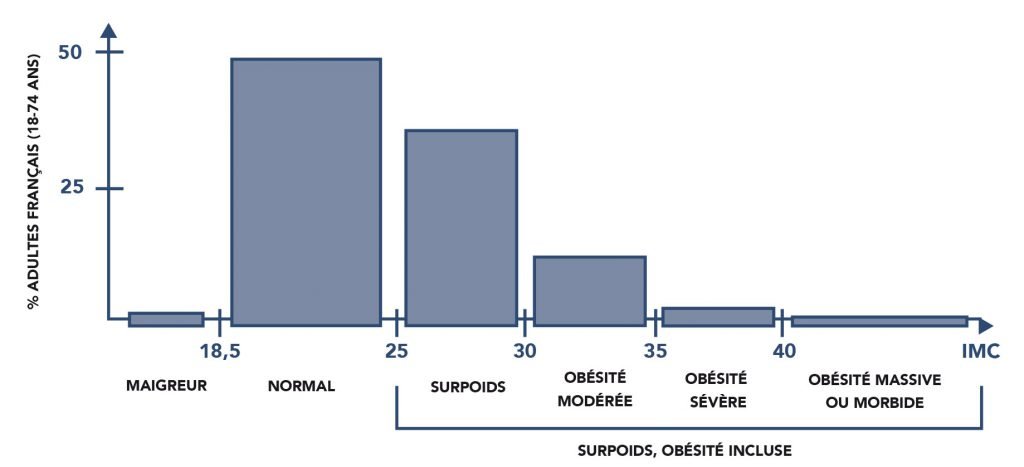

Pour rappel, l’indice de masse corporelle (IMC) reflet de la corpulence, est couramment utilisé pour estimer l’adiposité.

IMC = poids (kg) / taille² (m2)

Le surpoids (IMC > 25 kg/m²) et l’obésité (IMC > 30 kg/m²) sont définis par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé.

D’après l’enquête ESTEBAN 20151, les prévalences du surpoids et de l’obésité se sont stabilisées depuis les 10 dernières années en France : 17 % des adultes sont obèses, 54 % des hommes et 44 % des femmes sont en surpoids (obésité incluse). Chez les enfants, 4 % sont obèses et 18 % sont en surpoids (obésité incluse).

2. SUCRES ET SURPOIDS : PAS D’EFFET SPÉCIFIQUE LORSQUE L’APPORT ÉNERGÉTIQUE EST CONTRÔLÉ

Dans le cadre de son rapport d’expertise pour l’actualisation des repères du PNNS2, l’Anses a étudié l’effet de la consommation des sucres sur la santé et notamment sur la prise de poids, par une revue complète de la littérature scientifique dont voici les principales conclusions :

• Pas d’effet spécifique des sucres en situation isoénergétique

Certaines revues ont montré des associations entre consommation de sucres et/ou de boissons sucrées et variations de poids3,4. L’Anses estime que, pour analyser l’effet spécifique des sucres sur la prise de poids, il faut se placer dans un contexte isoénergétique, c’est-à-dire sans augmentation de l’apport énergétique total. Les études d’intervention chez l’adulte, d’une durée supérieure à trois semaines, n’ont pas montré d’effet significatif des apports en sucres sur le poids (gain ou perte), en l’absence d’excès d’apport énergétique.

De plus, lorsque les effets des sucres ont été comparés aux effets d’autres macronutriments ou d’autres glucides, il n’y avait pas de différence dans l’évolution du poids4,5,6.

L’Anses a donc conclu qu’on ne dispose pas de données cliniques permettant de conclure à un effet spécifique des sucres, par rapport aux autres sources d’énergie, sur le gain de poids corporel.

• Manque de données concernant l’adiposité et la masse grasse

Les données sont trop limitées pour conclure quant à l’effet ou non des sucres sur l’adiposité et la répartition de la masse grasse2.

• Cas particulier des boissons

D’après l’analyse du groupe de travail2, l’ensemble des études prospectives indique que la consommation de boissons sucrées contribue au gain pondéral. Mais il est précisé que ces études n’ont pas ajusté la relation sur l’apport énergétique total et qu’il est donc impossible de conclure sur l’effet spécifique des boissons sucrées, à niveau d’apport énergétique égal.

Concernant l’impact de la forme liquide / solide des aliments, les études réalisées chez l’enfant7 et l’unique étude chez l’adulte8 rapportent un effet significatif pour la consommation de boissons sucrées mais pas pour celles

de sucres apportés sous forme solide.

• Pas d’effet sur la thermogenèse et le métabolisme de base

La thermogenèse est l’une des composantes principales des dépenses énergétiques avec le métabolisme de base et les dépenses liées à l’activité physique.

L’Anses a conclu que l’ensemble des résultats disponibles ne suggère pas que le fructose, le glucose ou le saccharose favoriseraient le gain pondéral par la diminution les dépenses énergétiques provenant du métabolisme de base et de la thermogénèse alimentaire. Cependant, à court terme, le fructose induit une thermogenèse alimentaire supérieure par rapport au glucose.

3. EDULCORANTS ET RÉGIMES AMAIGRISSANTS : PAS D’EFFET CONCLUANT

L’Anses s’est également intéressée à l’évaluation des bénéfices et risques des édulcorants intenses (EI) (voir fiche n°9) et notamment l’impact de leur utilisation sur la gestion du poids10. En conclusion, si l’utilisation des EI en substitution des sucres entraîne dans la plupart des cas un moindre apport énergétique à court terme, les données disponibles sont insuffisantes pour garantir le maintien de cet effet à long terme. Concernant l’habituation au goût sucré, la consommation d’EI n’a pas montré d’effet chez l’adulte ; il n’y a pas de données permettant de conclure chez l’enfant. Ce rapport n’a donc montré ni bénéfices ni risques quant à la consommation d’édulcorants.

Par ailleurs, l’Anses a alerté sur le manque d’efficacité voire les risques pour la santé des régimes visant la perte de poids11. L’excès pondéral nécessite un avis médical et une prise en charge personnalisée avec le plus souvent une modification des habitudes alimentaires. Un régime trop restrictif ou des interdits alimentaires sont associés au phénomène de restriction cognitive (voir fiche n°4) qui peut, par le cycle connu de frustration / désinhibition,

induire une perturbation du comportement alimentaire et, ainsi, un risque de reprise de poids12.

En conclusion, la prise de poids est principalement liée à un excès d’apport énergétique auquel la surconsommation de produits sucrés et particulièrement de boissons sucrées contribue, bien qu’il n’y ait pas d’effet spécifique des sucres par rapport aux autres macronutriments. Cette conclusion vient conforter celle de l’OMS9 indiquant que l’excès de poids qui est associé à la consommation de sucres libres résulte d’un excès de calories. L’Anses recommande ainsi de limiter les apports en sucres totaux à 100 g par jour, hors lactose et galactose (voir fiche n°2).

Fiche Santé n°7 : Quel rôle jouent les sucres dans la prise de poids ?

Fiche Santé n°7 : Quel rôle jouent les sucres dans la prise de poids ?

Télécharger